从语言视角看客家民系的形成 及其文化风貌 创建日期: 字体显示:大 中 小

主要责任者:陈丕显

主题和关键词:客家;方言;民系

出版者:闽西客家学研究会

来源:客家纵横

摘要:客家纵横第29-33页

从语言视角看客家民系的形成及其文化风貌

罗美珍

客家民系何时形成,史学家有不同的意见。语言是一个民族或民族支系形成的重要标志之一语言的发展和居民的迁徙、宗教迷言、生产活动、阶级斗争、风俗习惯等有着密切的呼应关系。语言的材料如与社会历史互相印证,则更能说明现象的本质.故本文试图从语言视角来观察客家民系的形成及其文化风貌.

客家方言的形成

方言是一种语言的地方变体,也是一种共同语的继承或支裔。方言的形成主要体现在语音和词汇上与共同语之间有差异.客家方言何时从中原汉祖语演化而来,这个形成时代如能确定,客家民系形成的时期也就迎刃而解了.下面我从语音和词汇两方面来探讨这一问题。

一、语音:

“我国传统音韵学研究古汉语的语音时.依据的是古人作诗押韵的谐声字,因而所研究的是文学语言,即所谓的雅言,而不是百姓的口头用语。文学语言是一种比较规范、统一的书面语。口语则在语音、词汇、语法上会因地而异.方言就是在这种与雅言并存的口语基础上发展而来的。古时研究方言的书籍十分有限.现在我们只能将现代客家话所具有的共同语音特点①和古时建立在文学语言基础上的韵书相比较来考察问题。

研究汉语史音韵学一般把汉语语音的发展分为三个时期:

1、上古时期:包括周秦(公元前11一13世纪)和两汉(公元前2世纪一公元后2世纪)。这一时期依据的著作主要是周奉的《诗经》、《楚辞》、《老子》、《易象传》和东、西汉的《辞斌乐府》、《说文》、《释名)、《方言)等。

2、中古时期:包括隋、唐、宋三个朝代(公元7一13世纪),依据的著作主要是《切韵》、《唐韵》.

3、近代和现代时期:近代指明、清(公元14一19世纪),现代指鸦片战争以后(1840年),依据的著作主要是《中原音韵》。

周秦时的著作除《楚辞》外,多反映北方音面貌。魏晋南北朝(公元22。一497年)是个过渡时期,由北向南转移.齐、梁、陈代(公元48。一587年)以南方音为基础.到了唐、宋、元、明、清(公元618一1911年)复以北方音为基础.客家方言语音特点多与中古汉语接近,但也有一些独立的现象.分述如下:

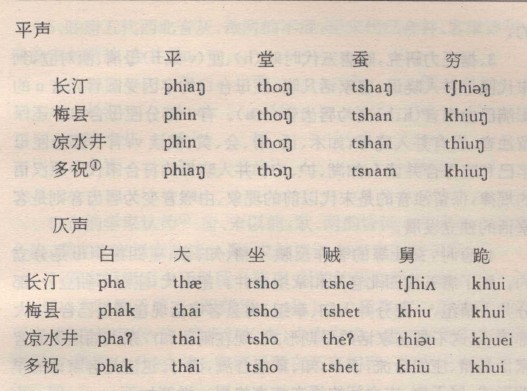

1、据王力研究,汉语在晚唐五代还保留有一套全浊声母(即b、d、g、dz),至宋代全部清化(即变为p、t、k、ts).清化时有一定的规律,平声变送气清音(即b~ph、d~th、g~kh、dz~tsh),仄声变不送气清音(即b~p、d~t、g~k、dz~t。).客家话则不论平、仄声一律变送气清音。仄声也变送气清音是客家话独立发展的。如:

2、汉藏系语言语音的发展有一个很重要的特点,就是声母和声调在变化中的互相制约的作用。声母由浊变清以后,声调会随着分化为阴调和阳调.一般是清声母的变为阴调,浊声母的变为阳调。但声调的归并则不一定按此规律(即阴、阳调可以合并)。据王力考证,上古只有平、上、人三声,到了魏晋时代产生去声,成了平、上、去、入四声的格局。晚唐五代时,声调第一次发生变化。浊声母的上声字并人去声,次浊声母(即n、m、习、l、y等)的上声字仍为上声。客家话有一些全浊声母的上声字(如像、件、蚌、贱)并人阳去;有一些次浊声母的上声字(如:女、老、米、眼)也为上声,但有相当一批次浊声母的上声字(如马、满、买、懒、忍、冷、你、咬、有、软)和全浊声母上声字(如柱、弟、坐、被、伴、动、近、淡、在)并人阴平。前一种与唐末中原汉祖语的演变规律相同,后种是客家话独自变化的。

3、据王力研究,晚唐五代时晓(h)、匣(v或h)母清、浊对立,到宋代匣母并人晓母。客家话凡晓、匣母合口的字因受圆唇元音u的影响已由喉音(h、h)变为唇齿音(f、幻。有一部分匣母合口字还保留浊音,没有并入晓母,如禾、话、滑、会、黄、横读v;有一部分匣母字已和晓母合并读f,如湖、护、户。并人晓母的符合宋代中原汉语的规律,保留浊音的是宋代以前的现象。由喉音变为唇齿音则是客家话的独立发展。

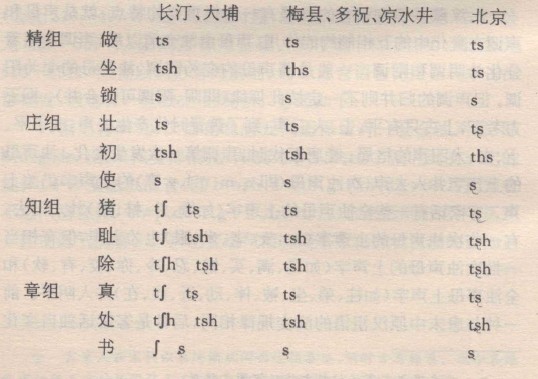

4、唐时,玄壮等的著作反映了精、知、章、庄四组声母是分立的。到了唐五代西北音知和章组合并。在宋代,庄组不独立,一部分并人精组,一部分并人知、章组.梅县客家话现在四组已合并,大都读ts。这不是客家话的早期形式。现在闽西和广东大埔地区的客家话是精、庄组合流,读ts,知、章组合流,读tr。这应是客家话的早期形式,属于唐、宋之间的语音演变格局.举例如下:

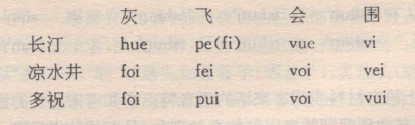

5、晚唐五代西北音灰、微两韵不混,至宋代已合并。客家话灰、泰韵未与微韵合并,如

6、音韵学家认为①唐、宋以前,歌、两韵皆读a不读。,与麻韵合流,现在客家话麻韵读a,歌、戈韵读。,与唐宋以前不同。

7、客家话里至今还保留一些唐以前的语音现象,如:

(1)古时的重唇音(即帮组p、ph、b、m)后来有一部分变为轻唇音(即非组字f、v)。自唐初始变,中唐完成。唐守温的著作则体现了非、敷母“、fh)合流。客家话现在还有相当一批字没有发生变化。如:

闽西长汀话的“发”字保留p的读音要比其他地方多。如“头发”为thA,pue,,“作梦”为pue,ma习,,“生长得好”为pue,te,ho3,“发疯”为pue,ti习‘。凉水井客家话多读f.多祝话“生疮疖”用pot,tshoi,“发财”说fat?tshoiZ

(2)上古江、东同部,至南北朝诗人的著作里江韵仍可和冬韵相谐。客家话现在江、东也不分。如: